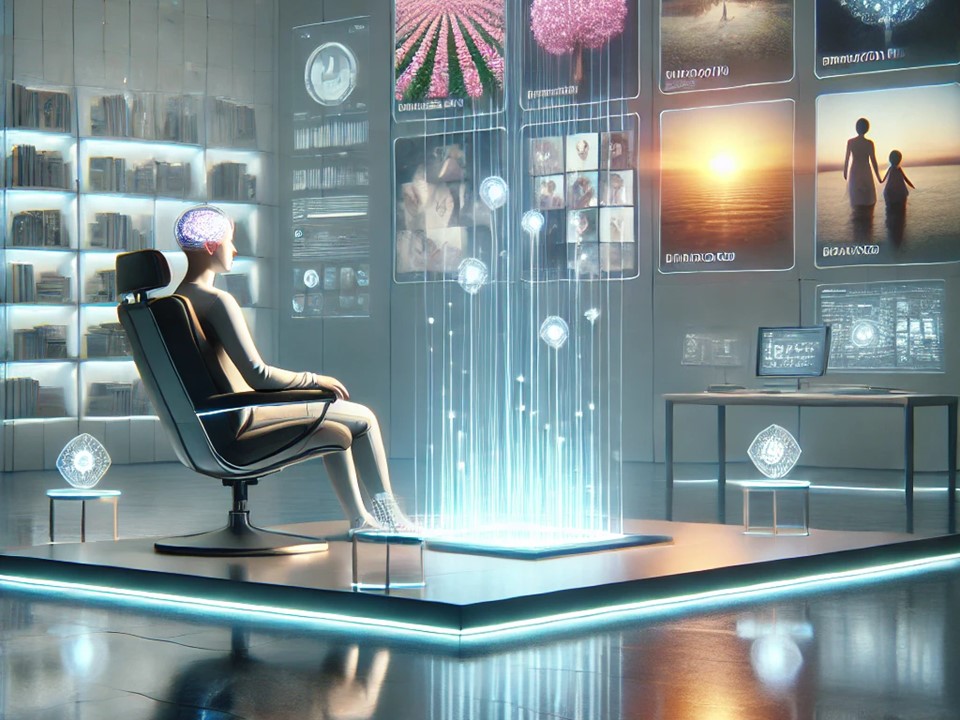

記憶を売る時代が、現実になろうとしている。

「記憶」は、これまで人間だけが持つ最後の“神聖な領域”だった。しかし、テクノロジーがその境界を越え始めている今、それすらも「商品」に変わろうとしている。

少し先の未来──いや、すでに足音が聞こえる“今”。

2029年、初めて「記憶を記録し、編集し、外部へ出力する」技術が臨床段階に入った。

それは、医学の進歩として歓迎された。PTSD患者の記憶の再構築、トラウマの除去、認知症の進行予防──確かに素晴らしい成果があった。

だが、すぐに別の分野がこの技術に注目した。マーケティング、エンタメ業界、司法、軍事、教育、広告産業──「記憶がデータになる」その一言が持つ可能性と危険性は、想像を遥かに超えていた。

企業は、人々の「幸福な記憶」を買い取るようになった。

若い頃に訪れた旅、愛する人との最初のキス、家族との誕生日、何気ない幸せな朝食の記憶──そうした記憶をデジタル化し、擬似体験として販売する。

反対に、望まぬ記憶を「削除」するサービスも始まった。失恋、裏切り、喪失──痛みを忘れるという名目で、人々は自分の人生から“都合の悪い部分”を消していく。

だが、記憶は人格そのものである。

苦しみも、恥も、後悔も──そうした過去を経てしか、人間は“自分”という輪郭を持つことができない。記憶を選別し、編集する行為は、もはや自己の「改ざん」である。

そして、さらに深い問題は、「誰が記憶を所有するのか」という問いだ。

自分の頭の中にある記憶であっても、それをデータ化し、クラウドに預けた瞬間から「個人の所有権」は曖昧になる。

ある女性は、自分の結婚式の記憶を企業に売却した。それは“感動的な体験記”としてVR体験サービスで世界中に流通した。やがて、その映像に似たシーンが映画や広告で使用されても、彼女には一切の権利はなかった。

記憶の売買は、もはや「思い出」ではなく「資産」になっている。

裕福な者は、記憶を編集し、最適化された“成功者の脳”を維持できる。

貧しい者は、過去の幸福な記憶を切り売りして生き延びる。

この分断が生むのは、「記憶格差社会」だ。

記憶の質が、人生の選択肢を左右する世界──それは、自由意思の終焉を意味するかもしれない。

記憶を操作できる社会では、「過去」すら信じられなくなる。

それは、真実の死であり、現実の分解だ。

エピローグ

テクノロジーは「便利さ」を約束する一方で、「存在の根拠」すら揺るがす危険を孕んでいる。

記憶が奪われ、改ざんされ、取引される社会の中で、私たちは何を“本当の自分”と呼べるのか。

──それでも、私たちは生きていく。どんなに記憶が操作されても、心のどこかに「これは自分の記憶だ」と思える何かが、残り続けることを信じて。