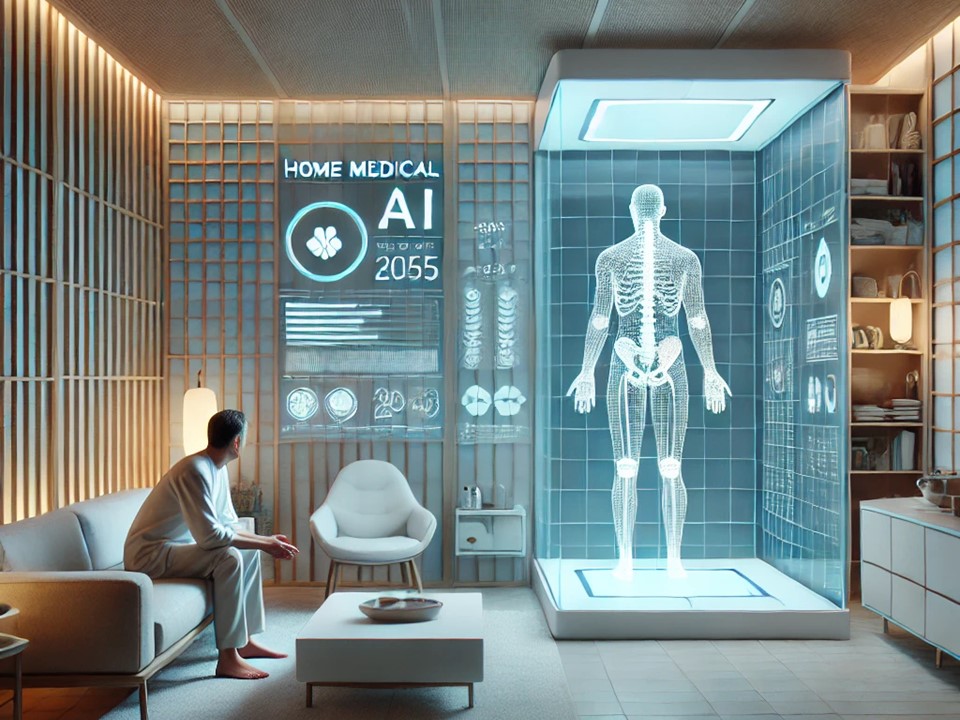

「AIが僕の主治医になる日」

「医療が完全にAIに置き換わった未来」って聞くと、たいていの人はSFかホラーみたいな話だと思うかもしれない。でも、そんな未来はもうすぐそこにあると思う。

たとえば、体調が悪いとき、今でも検索窓に「咳が止まらない 原因」と打ち込むだろう? その延長線上に“AIドクター”がいるだけの話なのかもしれない。

2055年、ある朝。

目覚めてなんとなく頭が重い。でも熱はない。身体がだるいな、と感じていると、リビングに置いたAIパネルが話しかけてくる。

「あなたの体温は36.8度。血圧、脈拍ともに正常。昨日より睡眠の質がやや低下しています。ストレスホルモンが増加傾向にありますので、今日はゆっくり休みましょう。」

僕は何も言ってないのに、AIはすでに僕の状態を把握している。 トイレでの排泄データから腸内環境を分析し、睡眠中の呼吸と心拍を記録。

さらには声のトーンの揺らぎから精神状態まで診断してくれる。

もう、これは僕の“主治医”と呼んでいい存在だ。

救急医療も変わった。

転んで足をひねったとき、床に投影される3Dスキャンが骨や筋肉の状態を即時にチェック。

重傷と判断されれば、AIがドローン救急車を自動手配してくれる。

病院に着く前に、すでに診断と治療方針は決まっている。

問診票もなければ、待ち時間もない。 「今日はどうされました?」という医師のセリフも、もう聞くことはない。

それは便利。でも……。

「それって、本当に幸せなのかな?」

安心感はある。 判断ミスや見落としがなく、医療データは蓄積され、突然死のリスクも減る。

でも、ふと寂しくなることがある。

子どもの頃、風邪をひいたとき、母親が額に手を当てて「大丈夫?」って言ってくれた。 その“手のぬくもり”だけで、不思議と元気になれた気がしたんだ。

AIは正確だ。でも、優しさは持っていない。 模倣することはできても、本気のぬくもりは演技じゃ届かない。 人間は、それを直感で感じ取ってしまうものだから。

だから僕たちは、どれだけ便利な時代になっても、どこかで「人のぬくもり」を求めてしまう。

〆のことば:

医療のAI化は、もう避けられない未来かもしれない。

でも、それでも僕たちが手放したくないのは、

「誰かが自分を気にかけてくれている」

——そんな感覚なのかもしれない。

AIは診断してくれる。 でも、「あなたが大切なんだよ」とは言ってくれない。

未来に必要なのは、きっと“技術”だけじゃない。 “共感”と“ぬくもり”。

それさえ忘れなければ、AIと共に生きる未来も、案外わるくない。

――たぶん、ね。