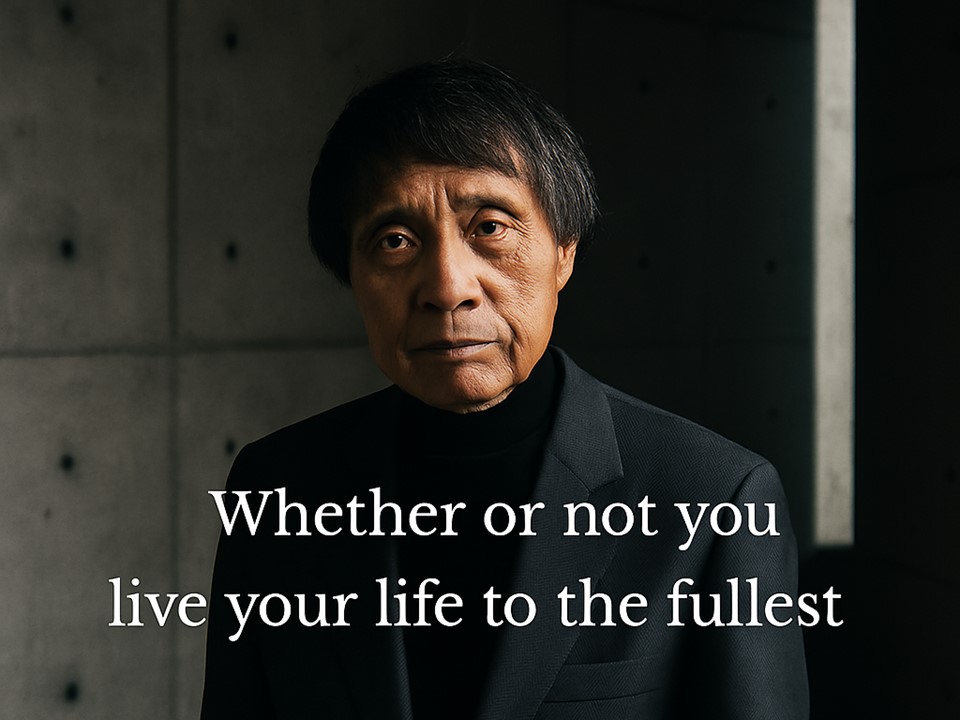

―建築家・安藤忠雄と“面白い人間”の条件

「お前、建築家らしいな」 そう言われたとき、私は一瞬、言葉に詰まった。

1972年に出会ってから十数年。何度となく酒を酌み交わし、あちこちに連れて行ってくれた男に、今さらそんなことを言われるとは思っていなかったからだ。

「知らなかったのですか」と返すと、彼は笑って言った。 「いちいち学歴や職業など聞いておれん。

一生懸命生きとるかどうか、それだけや」

それが、サントリーの佐治敬三さんだった。

関西にはかつて、自由で豪胆な経営者がいた。

佐治さんを筆頭に、京セラの稲盛和夫さん、

アサヒビールの樋口廣太郎さん。

彼らに共通するのは、決して人に決断を委ねず、自分の目で人を見る力だった。

初対面の印象で判断せず、仕事を依頼する前には必ず事務所を訪れ、本人に会って話をする。

なぜなら、建築という仕事は、完成までに5年かかる。 その間、真正面からぶつかり合いながら、

一緒にモノをつくっていくパートナーとして、

その人間が“もつかどうか”を見極めに来ているのだ。

肩書きでも、作品実績でもない。 人間そのものを見る目。それこそが、本当の目利きだった。

サントリーミュージアム「天保山」のプロジェクトを任されたとき、私は最大でも300坪の建物しか手がけたことがなかった。

そこに突如、7000坪という未経験の規模。

当然、不安だった。だが、佐治さんは言った。 「失敗してもええから、全力でやれ」

その一言で、私は踏み出せた。

佐治さんに一度、住吉の長屋を見せたことがある。 案内すると、「狭いな、寒いな、不便やな」

とだけ言って帰っていった。

てっきりダメだったか、と思っていたら、

翌日事務所に連絡があった。

「やっぱり、お前に頼む」と。

理由を聞くと、

「あの住宅には勇気がある。全力でつくっているのがいい」と。

「一生懸命生きとるかどうか」

それは、佐治さんの人生観そのものだった。

職業や肩書き、学歴で人を判断するのは、目利きではない。

その人が“おもしろい”かどうか、一生懸命かどうか。 わずか数分、言葉を交わせば分かる。

ただし、それが分かるのは、自分自身が“面白い人間”である者だけだ。

若い人には、「全力で走れ」と開高健さんが言った。

全力で走っている者にだけ、道は見えてくる。 その道の途中で、誰かが見つけてくれるかもしれない。

それが、芸術家や起業家を支える真の“パトロン”だ。

そして私は今も、そういう目を持つ人間でありたいと思っている。

目の前の仕事に、全力で立ち向かう人間でありたい。

それが、佐治敬三という男から教わった、生きることのすべてだ。

エピローグ:縁の継承

ふと思い出すのは、私の姉が嫁いだ先の先々代の祖祖父母の話で聞いていた。

かつて、安藤氏がまだ名もない若者だった頃、

その人物が彼を陰ながら支えたというエピソードがある。

「食えない時に、少しでも力になれれば」

そんな思いで手を差し伸べたという。

私はその話を聞いたとき、不思議と心が温かくなった。 血縁ではなくとも、どこかでつながっていた人と人の縁。

そしてそれは、私の中でもまた静かに繋がっていたのだと感じた。

人は、誰かの“一生懸命”に心を動かされる。

だからこそ、私もまた、目の前の仕事に全力で立ち向かい続けたい・・・

それが、形を変えて“次の誰か”へと繋がっていくことを信じて。

ご縁と情熱に、静かに感謝を込めて。