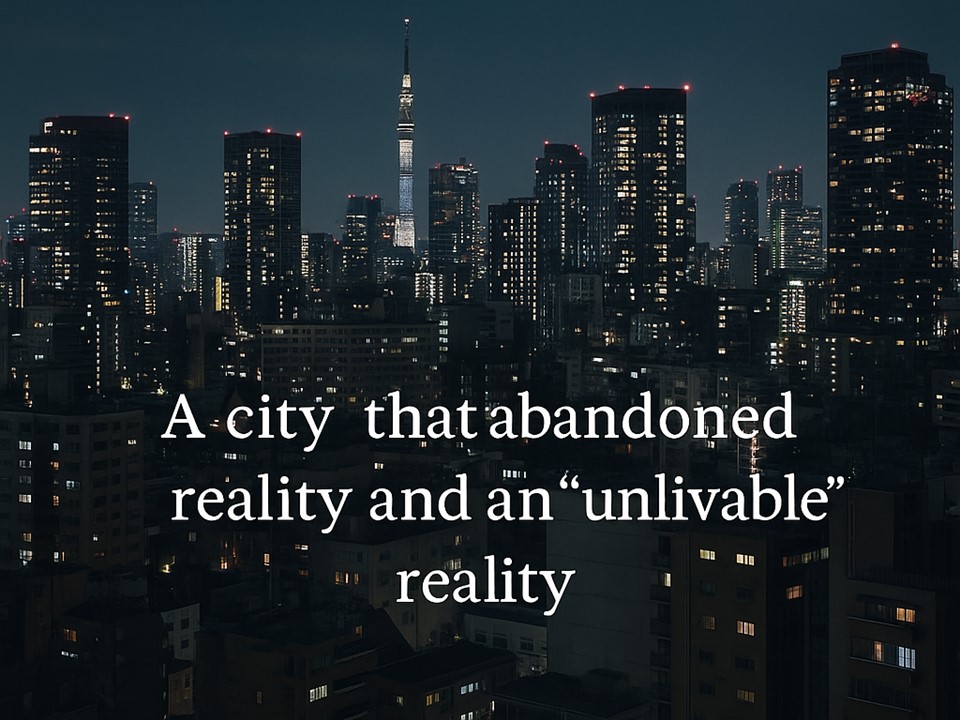

既に都市は、住むための場所ではなくなった。

これは嘆きでも誇張でもなく、日々の呼吸の中で静かに感じる“都市の崩壊”だ。

夜。ネオンに照らされる高層タワーの窓の多くに、灯りはない。

灯りがあったとしても、人の気配がない。

それは“暮らし”ではなく、“投資”としての空間──

部屋は存在している。だが、人はいない。

家賃は払われている。だが、生活はない。

この違和感を、どれだけの人が直視しているのだろう。

今、私はエッセイストとして、デジタルメディアで都市開発を追うリサーチャーであり、

同時に、住む場所を転々とせざるを得なかった居住難民の一人でもある。

駅前開発、スマートシティ構想、再開発、エリアブランディング。

どの言葉も華やかに聞こえる。

だがその裏で、人は静かに押し出されていた。

再開発のたびに、古い団地は壊される。

築40年、50年の集合住宅に住む高齢者は、

「立ち退き補償」の書類を前に、ただうつむく。

その街に何十年も根を張ってきた人々が、

何の説明もなく、“景観の都合”で排除されていく。

「そこに人が住んでいた」という事実さえ、

翌月には広告に塗り替えられる。

都市がリアルを捨てたのはいつからだろう。

人の温度、生活音、食卓の匂い、風の抜ける通り道…

そういった“実感”が消えていったのは、

いつからだったのか。

確かに、景色は洗練された。

エントランスは豪奢に、駅ビルは美しく、

タワマンの最上階は雲に届きそうだ。

だが、

そこに誰が本当に暮らしているのかを、

我々はもはや知る術を持たない。

月収20万円台の若者が、

家賃13万円のワンルームに住む。

貯金はできず、将来の設計もままならない。

シェアハウス、マンスリーレンタル、ワーケーション──

新しい形の“住まい方”が提案されては消えて行き、 そのどれもが根本的な「居住権」には触れない。

住むという行為そのものが、すでに贅沢品になっている。

“普通に住みたい”という願いが、

贅沢扱いされる都市。

その時点で、この都市はリアルを手放している。

私はあるとき、

知人の紹介で1ヶ月限定の空き家に住んだ事がある。

そこは廃屋寸前の古い一軒家で、雨が降ると廊下に水たまりができた。

けれど、朝に窓を開けると小鳥が鳴き、

夜には隣家の夕食の匂いが流れてくる。

静かで、壊れかけていたが、確かに“人間の気配”がある家だった。

それは私が久しぶりに感じた、“住む”という感覚だった。

都市は便利さと引き換えに、

“住めない現実”を差し出してきた。

そして我々は、その矛盾に声を上げることすら、

いつの間にか忘れてしまった。

リアルを捨てた都市に、我々はどんな夢を描くのか。

住まいとは、床と壁のことではない。

「ただいま」と言える場所。

「疲れた」と言って沈み込める空気。

それが“住む”ということの、たったひとつの意味なのではないか。

私は、

まだそこにリアルを見出したいと思っている。

この都市に、再び“暮らし”が戻ってくる未来を、

ただの理想で終わらせたくはない……….