文化は、つねに人間の営為だった。

詩や音楽、絵画、そして物語。

それらは「個人の内側から湧き上がるもの」とされ、時代と社会に問いを投げかける表現として機能してきた。

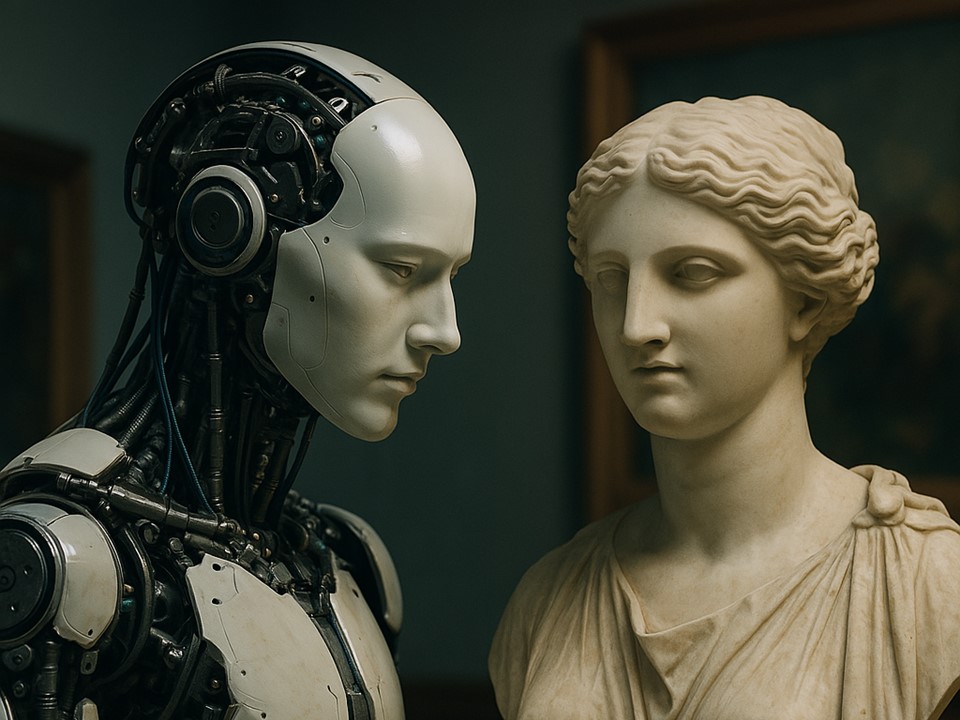

しかし今、創造の主体が変わりつつある。

AIは、パターンを学び、構造を解析し、データから「もっとも“それらしく”見える表現」を再現する。

最初は模倣だった。だがすでに、“人間より上手く模倣する”存在に変貌しつつある。

それはやがて、模倣を超えた“提案”へと進化し、

そして文化の生産者としての人間の役割そのものを問い始めている。

文化とは、誰が“生む”のか?

たとえば、音楽も既に。

今やAIは、有名アーティストの声質を模倣し、

既存の作曲家のコード進行を統合・最適化して、

「売れる曲」を瞬時に生み出している中で

映画や小説も同様か、それ以上の完成度も。

プロットの構造、読者の感情曲線、視聴維持率、SNS上での反響予測──

“評価されるコンテンツ”は、データによって定義される時代に突入した。

ここで生まれる問いは、極めて本質的だ。

それでも我々は、“作者の顔が見える文化”を求め続けるのか?

感性のオリジナルは、もはや神話か

「人間にしかない感性」は、果たして実在するのか?

もしそれが、幼少期の体験や、トラウマ、社会との軋轢から形成された“傾向”だとするなら、

AIがその全てをデータとして再構築するのは、時間の問題だ。

やがて私たちは、

「自分より自分らしい詩」をAIが書く世界に遭遇することになる。

批評と文脈の消失:文化の“平準化”が始まっている

人間の文化は、文脈によって成立する。

時代背景、社会構造、作者の思想──

それらが積み重なることで、一篇の作品が“意味”を持ってきた。

しかし、AIによる文化生産はその前提を揺るがす。

作品がどこから来たかよりも、どれだけ拡散されるかが重視され、批評は「数字」で駆逐されていく。

つまり、こういうことだ。

文化は“語られるもの”から、“消費されるもの”へと変わった。

そしてこの流れは、もはや不可逆である。

エピローグ|AIが創る未来は、ディストピアか否か?

これは悲観でも楽観でもない。

AIは文化を破壊しない。むしろ“民主化”し、“最適化”する。

だがその果てに残るものが、「熱狂のない世界」だとしたら──私たちは、何のために表現し、何のためにそれを感じるのか。

文化は、社会の魂だ。

その魂がアルゴリズムに吸収される時、

“人間らしさ”とは何かが、再び問われ始める。