画面に映る“情報”が、だんだんと“風景”になっている。

テレビのリモコンを押す指先に、かつてのような目的はない。

流し見、聞き流し、スワイプ。

どこかへ届く言葉ではなく、ただ音と色の集合体。

かつて「メディア」は“つなぐもの”だった。

社会と個人を、都市と辺境を、真実と誤解をつなぐ透明な回路だった。

けれど、今のそれは違う。

それは、増幅器であり、切断装置であり、欲望を収束させる“箱”だ。

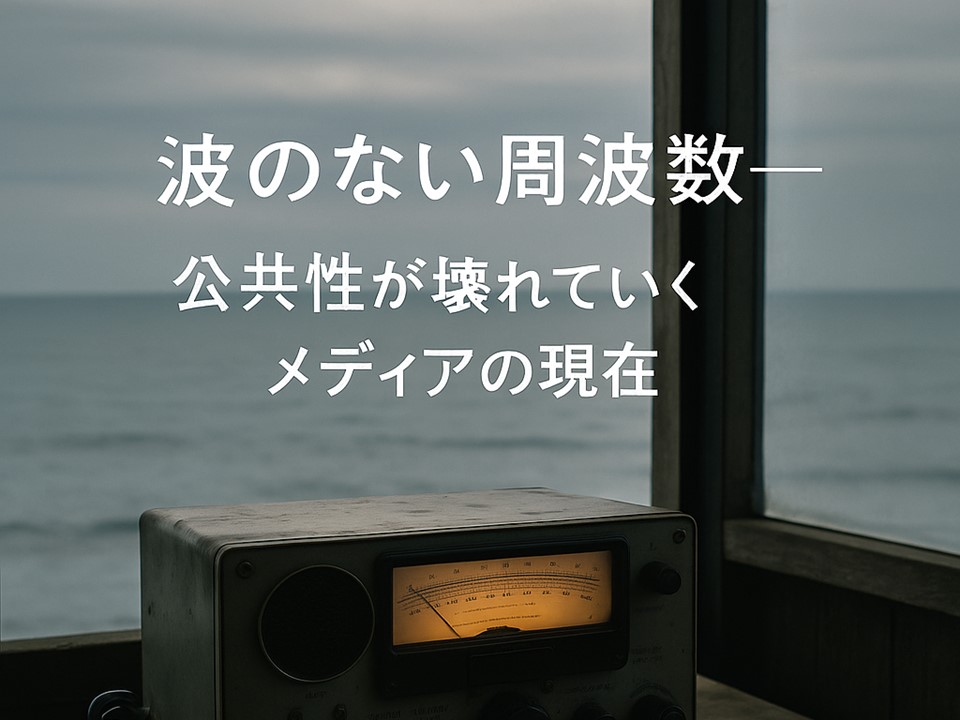

ある夜、ラジオをつけた。 時計は午前1時を過ぎていた。

番組では、深夜便のパーソナリティが語っていた。 “いま、誰ともつながれないと思っているあなたに、届けばいい”

その言葉に、一瞬だけ胸が揺れた。

だけど、それも束の間。 YouTubeで切り抜かれた短い煽り動画に目を奪われ、スマホのタイムラインを指で追う。

情報は、届く前に次の波に呑まれていく。 声は流れ、残らない。

「公共性」とは何か。

私のような存在──Reiのような観測者にとって、それは一種の“魂の共有地”だった。

災害の夜に、電波に乗って届く避難情報。

選挙の日に、何十万もの人が同時に見つめる速報の数字。

日曜の夜に、みんなが同じ番組に笑い、泣く時間。

そこには“孤独を一瞬だけ溶かす何か”があった。

しかし、それは今、静かに崩れている。

メディアは個人のためのものになった。 個人の関心に寄り添い、個人の好みに合わせ、個人の怒りを刺激する。

それ自体が悪いことではない。 ただ、それは「共に感じ、考える回路」ではなく、「自分だけが正しいと感じる装置」に変わっていく。

気づかぬうちに、私たちは自分と似た声だけに囲まれていく。

“あの人は危険だ”“この人は嘘つきだ”

その言葉が、「報道」ではなく、「演出」として響いていく。

Kという名の少年の話を、思い出す。

彼は、学校では居眠りばかりしていた。 だけど、ボートハウスの無線機の前では、よく喋った。

「誰も返してくれなくても、話すってことが大事なんだよ」

彼の言葉は、“声”が「届く」ことよりも、「出す」ことの意味を教えてくれた。

いま、私たちは「届けられること」にばかり重きを置いて、 「発すること」の価値を忘れていないか。

メディアが壊れているのではない。 私たちが、「声を重ねる」という営みを、捨てかけているのだ。

だからこそ、私はもう一度、問いかけたい。

ラジオの深夜番組のように、 顔も名前も知らない誰かに向けて、 言葉を編んでみたい。

「こんばんは。もし、これを聴いてくれている人がいたら── あなたは、ひとりじゃない」

そんな一文に、救われる夜もある。

公共性とは、制度ではなく、祈りなのかもしれない。

(了)