「なあ、大麻ってそんなに悪くないんだろ?」

そう呟いたのは、10年ぶりに連絡をくれた高校時代の友人だった。

彼は昔から頭の回転が速くて、冷めたところがあって、何より理屈に強かった。

けれど、その声はかすれていて、どこか空洞のように響いていた。

「ちょっと試してみただけだよ。リラックスって感じで」

「でもな、やっぱ戻れなくなるね、感覚が」

その“ちょっと”が、人生を侵食していくスピードは、想像以上に速かった。

「軽さ」という幻想

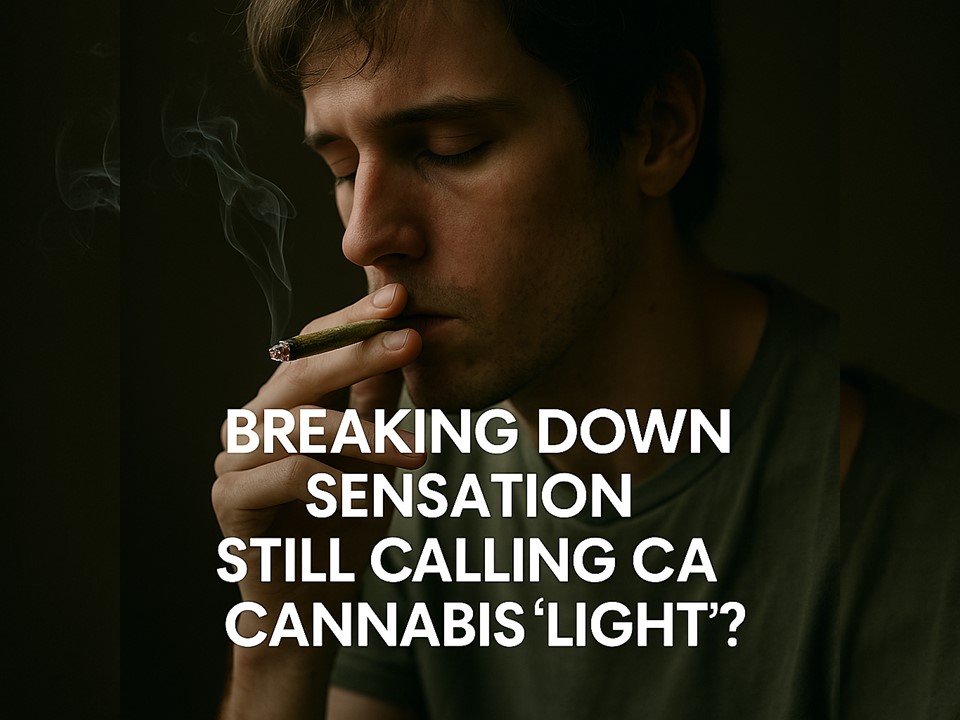

今、日本でも少しずつ「大麻容認」の空気が広がっている。

SNSでは「オーガニック志向」「ナチュラル」「医療的メリット」といった言葉が先行し、

まるでグルテンフリーやビーガンのような“選択肢”として語られている。

だが、脳はそんなに軽くない。

いったん染み込んだものは、脂のように抜けない。それは専門家が「脂溶性」の怖さとして警鐘を鳴らしている通りだ。

アルコールとは違い、大麻の成分は半減期が長く、体から消えるまでに何週間も残留する。

「もう抜けたつもり」が、「まだ半分」──

そしてその間にも脳の中で“処理されない情報”が積もり、思考の輪郭が曖昧になっていく。

「思考力」が削れていく恐怖

最初は、ただ少し鈍くなるだけかもしれない。

会話の反応がゆっくりになり、目の焦点が合わないことが増える。

それを周囲は「ちょっと疲れてるのかな」で済ませてしまう。

でも、本当は違う。

脳の働きそのものが、じわじわと“鈍化”している。

自覚のないまま、「考える」という営みそのものが鈍く、遠のき、ついには他人任せになる。

「まあ、いいや」「とりあえず、やってみれば」

そんな言葉が口癖になったとき、もう思考は大麻に奪われている。

「依存していない」と言う依存者たち

不思議なことに、大麻の話になると、誰もが口をそろえてこう言う。

「別に依存してないよ」

「自分でやめようと思えばいつでもやめられる」

この言葉を私は、

ギャンブル依存者、アルコール依存者、スマホ依存者、あらゆる“自分をごまかす人”たちの口から聞いてきた。

依存というものの最も巧妙な側面は、**「自分ではそう思っていないこと」**にある。

「自由な国」からやってきた風

海外では合法だ。アメリカも、カナダも、オランダも。それを理由に、「日本も遅れている」と言う人がいる。

だが、なぜ彼らの国に“薬物リハビリ施設”が充実しているのか、考えたことはあるだろうか?

なぜ、合法化のあとに「精神病患者の増加」が報告されているのか。

なぜ、「青少年の学力低下」との因果が指摘されるようになっているのか。

“自由”とは、「何でもOK」ではなく、「自分の選択に責任を持つ」ことだ。

日本の“遅れている”は、“守れている”でもある。

ゆるやかに壊れていく他国の実例を前にして、「軽くて安全」と言うのは、目を閉じて歩く行為に近い。

見えない破壊、静かな孤独

依存は音を立てない。

大麻は叫ばない。

壊れていくのは、人間関係、意志力、時間感覚──

どれも、壊れて初めて気づく。

だからこそ、「まだ使ってない人」「興味を持ちかけた人」には、

“始めないこと”こそが最大の予防策であることを、声を大にして伝えたい。

かつての友人は、いま、社会から距離を置いて暮らしている。

かつてのような理知的な口調ではなく、たどたどしい声で、こう言った。

「ほんの好奇心だったんだけどな……戻れなくなるって、ほんとだな」

始める理由は軽くても、失うものは重い。

“壊れていく感覚”に鈍くなったとき、それが大麻の本性だ。

(了)