【プロローグ】

助けを求める声は、どこへ消えたのか?

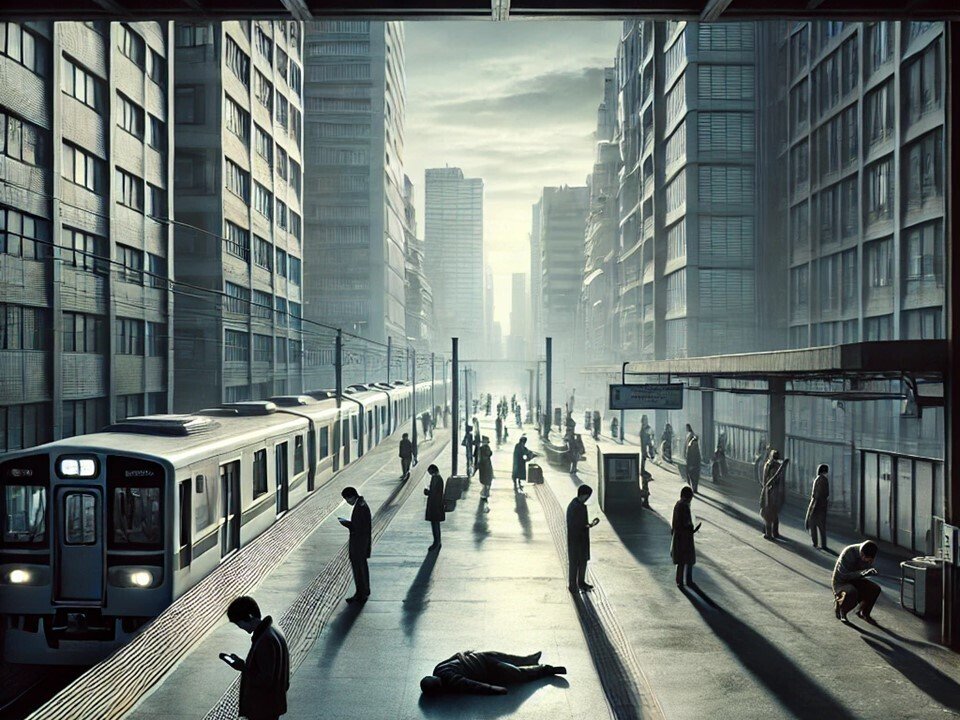

夕暮れの駅ホームで、一人の老紳士がふらりと倒れる。通勤客の流れは一瞬、乱れるものの、誰も立ち止まらない。

スマホを見たまま歩く若者、音楽を聴きながら素通りする会社員、遠巻きに様子を伺いながらも、足早に去っていく人々。

「誰かが助けるだろう」

「関わると厄介なことになるかもしれない」

誰もがそう考え、ほんの数秒後、ホームは再びいつも通りの景色に戻る。

これが、今の日本社会のリアルなのかーー。

【第1章】

“見て見ぬふり”は、いつから当たり前になったのか?

かつて、人はもっと他人に関心を持っていた。

「困っている人がいたら助ける」ことは、当然の価値観だったはずだ。

✔ 近所のおばあさんが重い荷物を持っていたら、代わりに運んだ。

✔ 迷子の子どもを見つけたら、一緒に親を探した。

✔ 駅で倒れている人がいたら、とっさに声をかけた。

しかし、いつの間にか 「余計なことに首を突っ込まない方がいい」 という風潮が広がり、

“見て見ぬふり” は、都市生活の標準装備となった。

✔ SNSでは「助けたい」と言いながら、リアルではスルーする。

✔ 「人助けをしたらトラブルに巻き込まれるかもしれない」と恐れる。

✔ 「誰かがやるだろう」と他人任せにして、結局誰も動かない。

その結果、人々は “関わらないことが最善策” であるかのように振る舞うようになった。

【第2章】

社会の無関心が生む”負の連鎖”

「可哀想だね」「こんな世の中じゃダメだね」と言いながら、悲劇のニュースをスクロールし、数秒後には別の話題へ。

✔ 路上で体調を崩している人がいても、「誰かが通報するだろう」と通り過ぎる。

✔ 子どもが泣いていても、「親がいるだろう」と声をかけない。

✔ 隣の部屋から悲鳴が聞こえても、「関わると厄介だから」と知らん顔。

気づかぬうちに、社会全体が 「助け合わないこと」を前提に成り立つ世界 になっている。

しかし、もし次に 「助けを求める側」 になるのが自分だったら?

そのときも、誰も手を差し伸べてくれないかもしれないーー。

【第3章】

この社会に足りないものとは?

「他人に迷惑をかけないように生きる」

日本人が大切にしてきたこの価値観は、いつしか 「他人に関わらない」 という歪んだ形になってしまった。

✔ 「困っている人に声をかける」勇気

✔ 「何かおかしい」と感じたときに動く行動力

✔ 「誰かがやるだろう」と思わず、まず自分が動く意識

これが、今の社会に 圧倒的に足りないもの なのではないか?

“見て見ぬふり” をやめるだけで、世界は少し変わるかもしれない。

無関心でいることが、どれほど危ういことなのかーー。

今こそ、考えるときではないだろうか。

【エピローグ】

「無関心」と「助け合い」の狭間で、私たちが本当に選ぶべき未来とは?

私たちは今、”助け合う社会” と “無関心な社会” の分岐点にいる。

しかし、その分岐点を越えた先にある未来は、まだ誰にも分からない。

「誰も助けてくれない」と嘆く社会になるのか。

「誰もが手を差し伸べる」社会になるのか。

それは 今を生きる私たち一人ひとりの選択 にかかっている。

現代社会では、無関心でいることの方が楽だ。

人に関わることで面倒ごとに巻き込まれることもある。

助けた相手に冷たくされたら、徒労感だけが残るかもしれない。

それでも。

✔ 「見過ごしてしまった後悔」より、「手を差し伸べた誇り」を持てる生き方を選びたい。

✔ 「知らないふり」の人生より、「誰かの人生にそっと関わる」人生の方が、心は満たされる。

✔ 「誰かのために動くこと」が、巡り巡って 自分の未来 を守ることになる。

助けること、関わることは、決して 「損な行為」ではない。

それは、自分自身が生きやすい社会をつくるための 「投資」 なのかもしれない。

目の前にいる困っている誰かは、 未来のあなたかもしれない。

だからこそ、 「誰かがやるだろう」ではなく、「自分がやる」 という意識を持つことが大切だ。

人と人が支え合うことが 「当たり前」 になったとき、

この世界は、ほんの少しだけ 優しく、温かい場所 になれるのではないだろうかーー。

ハッシュタグ

#無関心社会 #助け合いの精神 #見て見ぬふり #社会の冷たさ #都市の孤独 #人とのつながり #LIFEESSay #無関心が生む未来 #関わる勇気 #助け合う世界